買うつもりはないのに、セールだとついつい買ってしまう。

これには、アンカリング効果やプロスペクト理論、心理的アカウントといった感情マーケティングが関係しています。

今回は、スーパーマーケットなどの売る側が仕掛けるマーケティング戦略を行動経済学の視点から読み解いていきます。

こんな人におすすめ

・セールでついつい買ってしまう人

・気づいたらモノを買っている人

・衝動買いを抑えたい人

セールのお買い得感の仕組み

人はセールだと無駄なものを買ってしまうのはお買い得感につられてしまうからです。

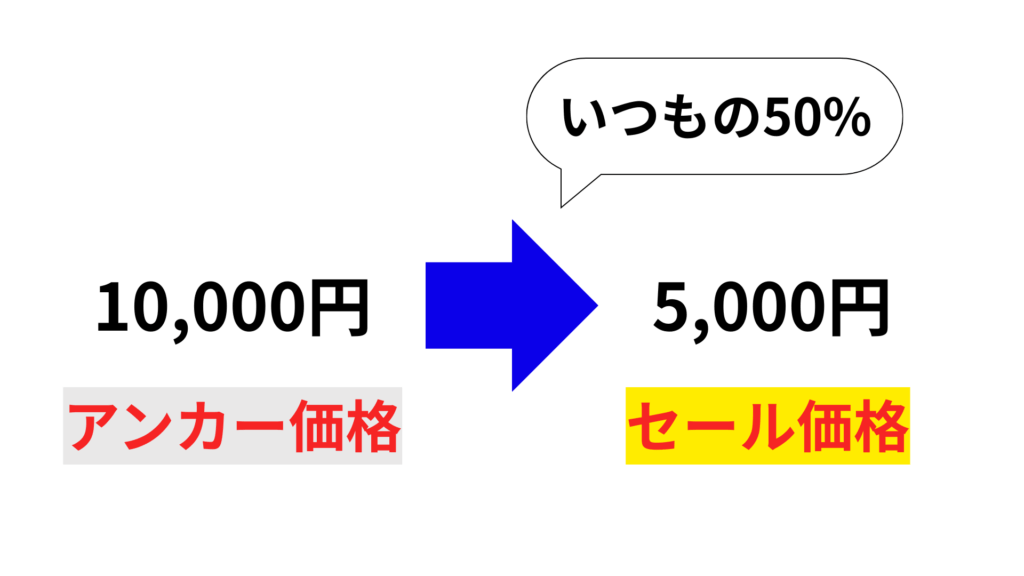

セール時に、「通常価格10,000円が、今だけ5,000円!」や「2個買うともう1個無料」と表示されていた場合…

「これは安い!」「今買わなきゃ損だ!」と感じる人が多いと思います。

これは、アンカリング効果とも呼ばれ、最初に提示された高い価格(アンカー)が基準となり、割引価格が安く感じられる現象です。セールの世界では、元の価格(10,000円)がアンカーになります。

このとき、人間の脳は、セール価格の5,000円が、元の価格10,000円と比べてどれだけ安いかを瞬時に計算し、その差額(5,000円)を「お得感」として認識します。

もし元の価格が提示されず、いきなり5,000円で売られていたら、そこまでの「お買い得感」は感じることができません。しかし、最初に提示された高い価格(アンカー)があることで、その価値が過大に評価されてしまうのです。

無駄だとわかっているのに買ってしまう心理

「お買い得」だとわかっても、なぜ「無駄なもの」を買ってしまうのか?

ここには、心理学の観点で考えてみます。

損失回避性(Loss Aversion)

まず、損失回避性という心理がはたらきます。プロスペクト理論の重要な要素の一つである損失回避性とは、人間は、利益を得ることよりも、損失を回避することに、より強い動機付けを感じるという心理傾向です。

- 「今だけ半額!」「期間限定」

- 「残り1点!」

こうした売り文句は、人間の心に「今買わないと、このお得な機会を逃してしまう」という「損」の感情を強く刺激します。

このとき、脳の中では「欲しいものを買えない」という感情よりも、「この割引価格を逃す」という「損」の感情の方がはるかに強く働き、衝動買いを後押しするのです。

保有効果(Endowment Effect)

保有効果とは、一度自分のものになった / 感じたものに、より高い価値を感じ、手放すことに抵抗を感じる心理傾向のことです。

セールの「期間限定」や「残り1点」という状況は、脳に「この商品がもうすぐ自分のものになる」という仮想の所有感を生み出します。レジに並ぶ間や、商品を手に取った瞬間に、すでに自分のものになったような感覚が生まれるため、購入をためらうと「せっかく手に入りかけたものを手放す」という感覚になり、購入へのハードルが下がってしまうのです。

心理的アカウント(Mental Accounting)

心理的アカウントとは、人間が無意識のうちに、お金の使い道ごとに「心の財布」を分けて管理しているという心理傾向です。

- 「これはセール品だから、いつもと違う特別なお金だ」

- 「これは生活費じゃなくて、趣味のお金だからいいか」

私たちは、セールで買ったものを、普段の「生活費」や「固定費」とは別の「特別な出費」「娯楽費」といった「心の財布」から支払いがちです。

これにより、普段の買い物では「もったいない」と感じる金額でも、セール品には気軽に支払ってしまう状況が生じます。

セールで買わないための対策

ここまで紹介した心理状況への対策を考えました。

事前に買い物リストを作成

セールに行く前に、本当に必要なものをリストアップしておきます。

リストにないものは「買わない」と決めておくことで、セールの雰囲気に流されることなく、冷静に買い物ができます。これは、衝動買いを防ぐための最もシンプルで効果的な方法です。

買わないことで「損を回避した」と考える

「このお得な機会を逃すなんて、損だ!」という感情に襲われたら、こう考えます。

「買わないことで、お金を失うという損を回避した」

プロスペクト理論を逆手に取る考え方です。本来必要ではないものを買ってしまったら、結果的にお金を失うという「損」が発生します。その「損」を回避できた、とポジティブに捉えることで、無駄遣いを防ぐことができます。

買う前に時間をおく

もし「どうしてもこれが欲しい!」という衝動に駆られたら、その場で買わずに、一度店を出て時間をおいてみます。

- 本当に必要か?

- 家に似たようなものはないか?

- 他の店でもっと良いものが見つからないか?

と、冷静に考える時間を作ることで、「保有効果」による仮想の所有感から抜け出し、本当に必要かどうかを客観的に判断できるようになります。

まとめ

- セールには感情マーケティングが仕掛けられている

- アンカリング効果は、何をアンカーにしているかを考える

- 損失回避性は、人の損したくない感情にアプローチをしている

- 衝動買いを抑えるために、買い物リストの作成、損の回避したと考える癖、買う前に時間をおくといった対策を講じる

今回は、セールの無駄使いが起こるメカニズムを行動経済学の視点から考えてみました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。