今回も前回に引き続き勉強しているのに成績が上がらない/伸び悩んでいる中高生に向けて、その原因と本質的な解決策を書きます。

・毎日何時間も勉強しているのに、成績が上がらない/伸び悩んでいる

・なぜ、成績が上がらないのか原因がわからない

・表面的な解決法ではなく、本質的な解決策を知りたい

今回の内容は、一般的に塾が言わない(意図的に言わない)内容になります。

結論

最初に結論を書きます。

勉強しても成績が上がらない原因は、

①マインド(スタンス・姿勢)レベルが低い

②基礎固めの基準設定が曖昧

③目的と手段が混同している

④言語化レベル・読解力レベルが著しく低い

⑤勉強の作業化

⑥表面的な勉強法で勉強している

⑦インプット・準備不足

⑧生活習慣の乱れ

この8つが根本的な原因です。

控えめに言いますが、上記8つが改善されない限り、現状は改善しにくいでしょう。

この記事では残りの⑦と⑧を書きます。

なお、①~⑥はこちらの記事を参照してください。

URL

インプット・準備不足

インプット不足と準備不足について説明していきます。

「なんとなく問題は解けるんだけど、応用になると全然ダメ…」

「解説を読んだらわかるのに、自分では解けない…」

「授業を聞いているときは理解できるのに、テストになると解けない問題が多い…」

上記のような悩みがある人は、インプット・準備不足が原因である可能性が高いです。

インプット不足

成績が伸び悩んでいる中高生はインプットが足りていません。

インプットする大部分は、知識です。

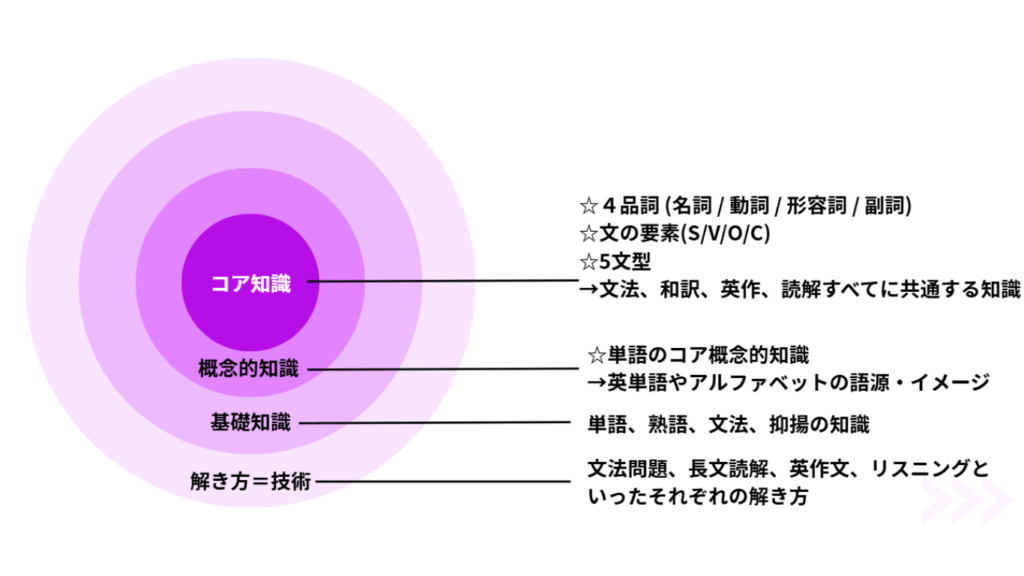

このブログでは何度も紹介していますが、英語で必要なインプットとしてコア知識があります。

このコア知識に該当するのが、4品詞や文の要素、5文型などへの理解です。

その次に、概念的知識や基礎知識、解き方の順番です。

多くの受験生は解き方ばかり勉強しますが、解き方を使いこなすために必要な知識をインプットできていません。

これまで多くの中高生を指導してきましたが、伸び悩んでいる生徒の95%は基本的な知識が答えられず明らかにインプット不足です。

・主節と従属節の違いは?

・英語の従属節とは?

・その従属節の3種類は?

偏差値55以上の大学を志望している受験生で上記の問いに答えられない人は、英語においてインプット不足です。早急に確認してください。

暗記は学習の基本

「暗記よりも理解が大事だ」と主張する人も多いですが…

大学受験・高校受験は暗記勝負だと断言します。

暗記量の多い人が合格する仕組みになっています。

暗記は学習の基本です。

もちろん、ただの丸暗記だと応用が利かないですが、成績が伸び悩んでいる中高生はそもそもの暗記量が足りていないです。

まずは、暗記してください。

よく「理解して暗記する」か「暗記してから理解する」か論争があります。

個人の見解としては暗記すれば理解は後からついてくるイメージです。

暗記の鉄則

暗記をすればいいと言っても、工夫をしなければ効率が悪いです。

全科目共通で、定義、定理、公式(ルール)、その具体例は暗記してください。

「常に要点は何か?」という問いをもってください。

そして、暗記したことを必ず復習してください。

人間は、一度覚えたことでも、復習しないと忘れてしまう生き物です。

(エビングハウスの忘却曲線が有名ですよね?)

忘れず自分の血肉にするために、繰り返しその知識に触れる機会を設けてください。

準備不足

日常の学習では正解できるのに、模試や過去問になると点数がとれない人の原因は準備不足の可能性が高いです。

準備不足=相手を把握できていない

相手=志望校や模擬試験の出題傾向です。

大学受験・高校受験ではその大学・高校(公立の場合は都道府県)ごとに特有の出題傾向があります。

例えば、毎年必ず

・大問2は微積問題

・近代の文化史の資料が出る

・力学と電磁気学が1題は出る

・英語の自由英作文問題は100文字以上

などなど。特徴を分析してください。

過去問に関して「いつごろ時始めればいいですか?」とよく質問を受けます。

私の意見としては、夏休みに最も新しい年度の過去民を2年分解くことをおすすめしています。残りの過去問は10~11月の時期もしくは1月後半~2月に行います。

(過去問演習&分析を行うタイミングは個人の習熟度によって異なります)

ただ、何度も言いますが多く中高生はインプット不足に陥っているため、インプット不足解消を優先してください。

生活習慣の乱れ

最後は、生活習慣です。

生活習慣は軽視されがちですが、重要です。この記事では簡潔に書きます。

「集中力が続かない」

「頭がぼーとする」

「なぜかイライラする」

これらの原因は、生活習慣にあります。

この生活習慣で意識してほしいのが、食事、睡眠、運動+スマホ(生活習慣に分類されるか微妙ですが)です。

食事

勉強は脳を使う活動ですが、その脳の機能を支えるのは、健康な体です。食生活の乱れは、気づかないうちに自分の学習パフォーマンスを低下させています。

私の経験上、成績が低迷している、集中力がなくやる気0の中高生が飲んでいる飲み物は砂糖たっぷりの清涼飲料水でした。

逆に、成績が伸びている・高得点をとってくる中高生が飲んでいるものは水、お茶、レモン水(自家製のもの)と砂糖が入っていないものでした。

飲み物だけでも差がついてしまいます。食べ物だと…わかりますよね?

睡眠

睡眠が大事であることは知っていると思います。

睡眠不足になるだけで、集中力・判断力・認知力が低下し、学習効率低下を招きます。

中高生は睡眠時間を7~8時間確保すべきです。

記憶の定着メカニズムの科学

ここで、記憶の定着について説明します。

日中にインプットした新しい情報(単語、公式、歴史の流れなど)は、まず「一時的な記憶」として脳に保存されます。この一時的な記憶を、長期的に保持できる「長期記憶」として定着させるのが、主に睡眠中に活発になる脳の働きです。

特に、深い眠りである「ノンレム睡眠」中に、その日の出来事や学習内容が海馬から大脳皮質へと運ばれ、記憶として整理・保存されます。

また、夢を見る「レム睡眠」中には、感情や記憶が統合され、長期的な記憶の定着が促進されると言われています。

睡眠時間が不足すると、これらの大切なプロセスが十分に機能せず、せっかく詰め込んだ知識が定着しないまま、翌朝には「あれ?昨日勉強したはずなのに…」という状態になってしまうのです。

例えるなら、いくら水を入れても底に穴の開いたバケツで水を運ぼうとするようなものです。

睡眠不足は減点

このブログでは、「睡眠不足=減点」と何回も説明しています。

とにかく中高生は7~8時間の睡眠時間を確保してください。

夜遅くまで勉強するより朝勉強した方が学習効果は高いです!

運動

運動は加点です。食事や睡眠を徹底しているならやってください。

運動部に所属している人は部活を頑張ってください!

引退している3年生や文化部の人に関しては、、、

・夕方にジョギングを15~30分程度

・朝or昼食後or夕方に15分程度の散歩

・寝る前のストレッチ

・勉強中に合間に体幹トレーニング

・昼食後~夕食までの間で筋トレ

上記はおすすめです。

自分ができる範囲でやりましょう。

スマホ

生活習慣と直接的な関りはないですが、悩んでいる中高生が多いので書きます。

スマホは便利ですが、使い方を間違えると誘惑の塊です。勉強に関係すること以外での使用は控えましょう。

特に音楽を聞きながら勉強している人はやめましょう。

勉強中、スマホはマナーモードもしくは電源を切っておくと良いです。

他にも使う時間や回数を減らす取り組みとして

・スマホ画面を白黒にする(カラーフィルタに制限)

・通知オフ

・ロッキングタイマーを利用

など対策があります。

スマホとは距離を置きましょう。

幻の⑨環境・人間関係

実は、9つ目に入れようか検討した原因が⑨環境・人間関係です。

環境・人間関係に関しては、自分の1人で必ず解決できるものではないためメインからは外しましたが原因の一つであるため、簡潔に書きます。

人は環境で左右されてしまいます。

例えば、頭のいい人は頭のいい人とつるむなど、自分と同じもしくは上の(レベル)人とつるみます。

そして、無意識にその人の影響を受けているのです。

①で話したマインドレベルも環境に左右されやすいと言われています。

中高生なら

・頭のいい人とつるめば自分も頭が良くなる

・頭が悪い人とつるめば自分も頭が悪くなる

結論がこれです。

ビジネス系の自己啓発書には、必ずと言っていいほど、つるむ人を変えなさいと書かれています。

そのくらい自分のマインドレベルに環境・人間関係は影響します。

本気で成績を上げたい場合、

・自分で1人で勉強する(孤独と向き合う)

・頭のいい友達と勉強する

・ハイレベルな生徒、講師が集まる塾や予備校を利用する

この3択です。

環境・人間関係はそのくらい自分に影響するとだけ知っておいてください。

まとめ

今回も前回に引き続き勉強しているのに成績が上がらない/伸び悩んでいる中高生に向けて、その原因と本質的な解決策を説明してきました。

⑦インプット・準備不足

⑧生活習慣の乱れ

両方とも軽視されがちですが、改善する余地が大きい部分です。

今回まで3部にわたって8つの根本的な原因を説明しました。

①マインド(スタンス・姿勢)レベルが低い

②基礎固めの基準設定が曖昧

③目的と手段が混同している

④言語化レベル・読解力レベルが著しく低い

⑤勉強の作業化

⑥表面的な勉強法で勉強している

⑦インプット・準備不足

⑧生活習慣の乱れ

おそらく自分自身が自覚していなかった原因も多いと思います。

上記を改善するだけで成績が著しく改善します。

8月(2025年)開講予定のMIKOT塾でも上記を見つけ出し、改善を行う指導を行います。

最後に、、、

一人でも多くの中高生の成績が上がることを願って。

今回は、以上。

最後まで読んでくれてありがとう!