今回は、ビジネスネタ。

日々の生活や仕事、勉強の中で、「めんどくさい」と感じる瞬間は誰にでもあるのではないか?。

資料作成、満員電車での通勤、煩雑な手続き、同じ作業の繰り返し…など。

しかし、この「めんどくさい」という感情・非効率な経験の中に、創造性を刺激し、新たなアイデアを生み出すきっかけとなることがある。

「めんどくさい」はアイデアの源泉

私たちは、日常の作業やプロセスに対して「めんどくさい」と感じた時、それは往々にして「もっと良い方法があるはずだ」という潜在的な疑問を持っている。

この「もっと良い方法があるはずだ」という問いを意識できるかどうかで、現状維持を打ち破り、新しい発想へと導く第一歩を踏み出せるかが決まる。

非効率への疑問

まず非効率なことに疑問を持つことがスタートである。

例えば、かつて洗濯は手洗いであり、非常にめんどくさい作業でした。

しかし、「どうにかこの手間を減らせないか?」という疑問を持ったからこそ、洗濯板から洗濯機へと、劇的な進化を遂げることができた。

電卓やコンピュータも同様。手作業での複雑な計算が「めんどくさい」と感じられたからこそ、それらを自動化する技術が開発された。

既存のやり方や常識に対して「なぜこうなっているのか?」「本当にこれがベストなのか?」と問い直すことで、私たちは物事の本質や、隠れた改善点に気づくことができる。

正しい問い・鋭い問いを立てることで、画期的な答えを導き出すことができる。

課題解決・問題解決能力

より良い答えを導き出すために、課題解決・問題解決能力を鍛える必要がある。

ここで課題と問題の違いを簡単に説明すると、

問題:理想と現状のギャップ

課題:そのギャップを解消するためにやるべきこと

めんどくさい状況は、理想とのギャップであり、解消するために課題が生まれる。

この課題を解決するために、「なぜこんなにめんどくさいのか?」と根本原因を探る視点が養われることで、より本質的で持続可能な解決策を見つけ出す力が鍛えられていく。

結局は知識量と経験値

めんどくさい・非効率と感じる問題は、往々にして簡単には解決しない。

これまでの学習で培った豊富な知識量と幾度もの試行錯誤、成功と失敗を繰り返す中で、私たちは多様なアプローチやパターンを経験する。

この知識量と経験値が創造的な解決策を生み出す土台となる。

だから、成功者と呼ばれる方々は、「本を読め」「たくさん挑戦と失敗をしろ」というわけである。

「めんどくさい」から生まれたアイディア

歴史を振り返ると、「めんどくさい」という感情から生まれた画期的な発明やサービスは無数にある。

今回は2つ紹介する。

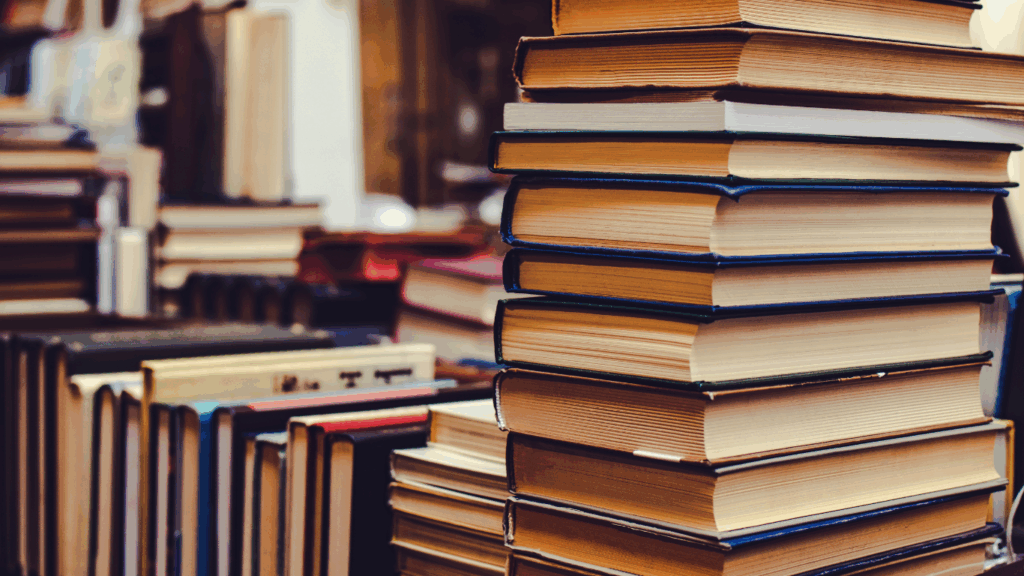

インスタントラーメン

代表例の1つ目が、インスタントラーメンの誕生である。

第二次世界大戦後の食糧難の中、安藤百福は「おいしくて、簡単に作れる麺」という、当時の人々の「めんどくさい」調理への不満に応えようとした。自宅の裏庭に小屋を建て、たった一人で試行錯誤を繰り返した。

この試行錯誤の中で、「瞬間油熱乾燥法」という画期的な技術が生まれ、世界中で愛されるインスタントラーメンが誕生したのである。

オンラインショッピング

2つ目が、オンラインショッピングである。私たちの生活にもはや欠かせないものであろう。

オンラインショッピングは、お店に行く手間やレジでの待ち時間を解消し、キャッシュレス決済は現金を用意する手間や小銭の煩わしさを取り除いたアイディアである。

これらのサービスは、ユーザーが当たり前だと思っていた「小さなストレス=めんどくさい」を見逃さなかった起業家/開発者たちの着眼点から生まれている。

「めんどくさい」をアイディアに変える思考法

ここからは、「めんどくさい」経験からアイディアを生み出す思考法を考えていく。

ステップ1:感情を言語化する

単に「めんどくさい」で終わらせず、その感情を具体的に言語化することが重要。

何が、どのように、どこがそう感じるのかを深掘りする。

例えば、「資料の記入がめんどくさい」と感じたなら、それは「項目が多すぎる」「手書きが手間」「修正するたびに全て書き直しになる」「同じ情報を複数回入力させられる」など具体的に書き出していくことで、課題が見えてきます。

この言語化のプロセスが、問題の本質を特定する第一歩となる。

ステップ2:現状を徹底的に分析する – 「どのプロセスに無駄があるのか?」

次に、そのめんどくさい作業の工程を細分化し、各ステップの必要性や効率性を客観的に評価する。

「本当にこの手順は必要か?」「この情報入力は本当に重複ではないか?」と問いかけ、無駄なプロセスを見つけ出す。

ステップ3:固定観念を捨てる – 「もし○○がなかったら?」

分析によって課題が明確になったら、一度既存の枠組みや前提条件をすべて取り払ってみる。

「もしこの道具がなかったらどうする?」「もしこのルールがなかったら?」といった極端な問いかけは、自由な発想を促す。

また、全く異なる分野の事例、例えば、料理の手順をヒントにプレゼン資料の作成効率を考えるからヒントを得る「アナロジー思考」も有効である。

ステップ4:小さな試行錯誤を繰り返す – 「まずは試してみる」

完璧な解決策を一度に求めようとすると、アイデアは生まれにくくなる。

まずは「これならできそうだ」という小さな改善策から試し、その結果を見て修正を加えていくという「アジャイルな」アプローチが有効だ。

失敗を恐れず、改善のサイクル(PDCAサイクルなど)を高速で回すことで、やがて大きな成果へと繋がるアイデアが生まれる。

センサーを磨くために

ここからは、自分が日ごろからアイディアを生み出すための有効な手段を考えてみる。

意識的にアンテナを張る

これは有名であるが、通勤中や休憩時間、家事の合間など、どんな些細なことでも「めんどくさい」と感じたら記録すること。

実業家のホリエモンこと堀江さんもよくメモをしている。

自分はよく「イライラ」「不便」「無駄」といった負の感情を感じた時こそ、それをメモに残している。数日後、そのメモを見返して、「なぜ?」と疑問と問いかけている。

このメモの内容はビジネスに限らず、勉強面などでも有効。

異なる分野に触れる機会をつくる

普段読まないジャンルの本を読む、行ったことのない場所へ旅行する、これまで話したことのないタイプの人と交流するなど、異質な体験を積極的に行うことが有効だと考える。

これまでと異なるインプットを行うことで、新たな刺激になる。

アウトプットの場をつくる

アウトプットとは、「書く」「話す」「行動する」ことである。

自分の感じた「めんどくさい」やそれに対するアイデアを、ブログやSNSで発信したり、友人や同僚と積極的に議論したりする場をつくるのも有効である。

アウトプットを行うことで他社からフィードバックをもらうことができる。

他者からのフィードバックは、自分の盲点に気づかせてくれたり、アイデアをさらに深掘りするヒントになったりするので感謝。

まとめ

今回は、めんどくさい・非効率という経験からアイディアが生まれるという内容を書いてきた。

正直、「めんどくさい」をアイディアに変えるステップは難易度が高いと思うので、「メモをする」や「異なるジャンルに触れる」から気軽に始めるのが良いだろう。

自分もまだmだできていあに部分が多いので、改めて自分のPDCAを回す。

今回は、以上。

最後まで読んでくれてありがとう!